「更年期」と聞くと女性のイメージがありますが、男性にも更年期があることをご存じでしょうか?

今回は、男性でも起こりうる「男性更年期障害(LOH症候群)」について、専門医の福元先生に一問一答で解説してもらいます。

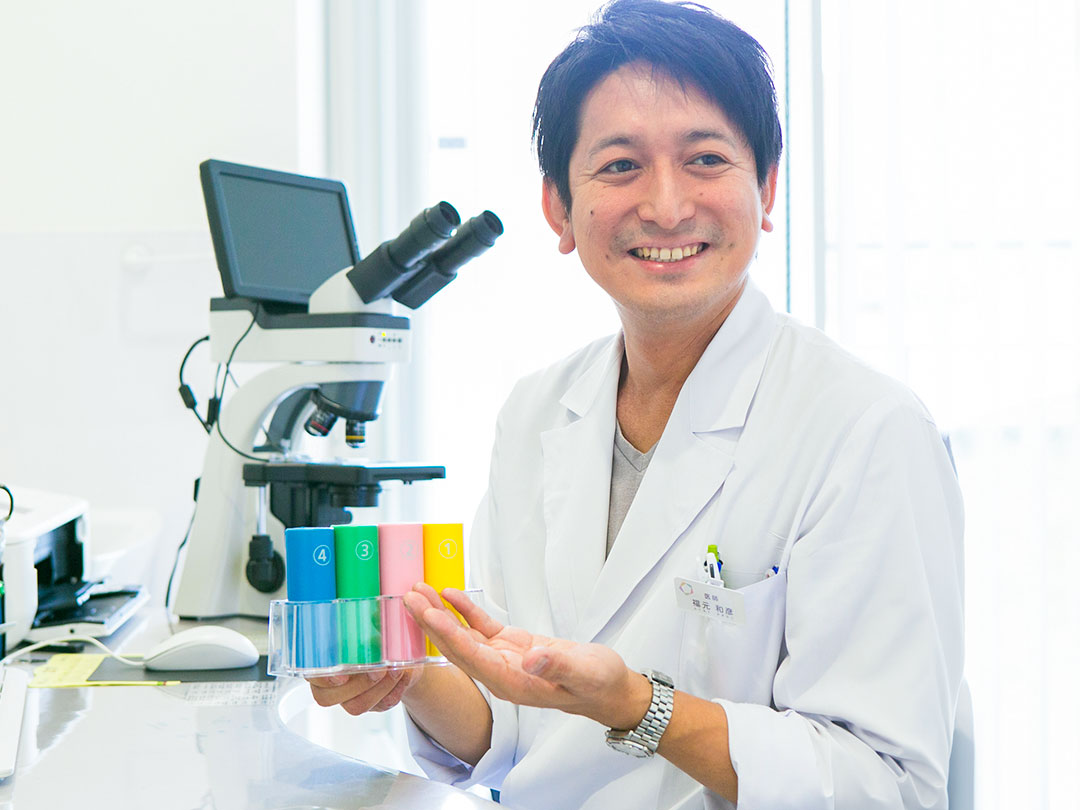

<福元和彦先生(福元メンズヘルスクリニック院長 )の経歴>

・川崎医科大学医学部卒業。

・同大学付属病院にて研修医を経て、2010年川崎医科大学泌尿器科学臨床助教に就任。

・2013年4月より川崎医科大学大学院に進学し2017年3月に学位取得。

・2017年4月より福元クリニック勤務。

・2017年5月に福元メンズヘルスクリニックの開業とともに院長就任。

・趣味はゴルフ、魚釣り、音楽(トランペット) 。

・日本泌尿器科学会(認定専門医)、日本排尿機能学会(認定医)、日本性機能学会(専門医)、日本抗加齢医学会(専門医)

目次

Q1. 男性更年期(LOH症候群)とは何ですか?

A. 男性更年期(LOH症候群)は、加齢などの要因で男性ホルモン(テストステロン)が低下し、心身の不調が起こる状態のことを指します。

イライラや倦怠感、性機能の低下など、多岐にわたる症状が見られます。

Q2. 男性更年期の原因は何ですか?

A. 男性ホルモン(テストステロン)の低下が原因です。その最大の要因は加齢ですが、ストレスや睡眠不足、運動不足、食生活の乱れなどもトリガーとなります。

特に過労や人間関係、環境の変化といったストレスは大きな要因です。

<参考:テストステロンの主な働き>

- 筋肉と骨を強くする

- 性機能の維持

- 認知機能の維持

- 動脈硬化の予防

- 血液の生産を促す

Q3. どれくらいの割合で発症するんですか?

A.厚労省の調査では、「ほてりやめまい、気分の落ち込みといった更年期症状が重く、日常生活に支障が出る「更年期障害」の可能性がある」と考えている割合は、40代で8.2%、50代で14.3%でした。ただこの数字は自覚症状がある人の割合なので、「何となく不調だ」というレベルの人も加味すると、もっと割合が高くなると思います。

もちろん30代以下、60代以上で発症している人もいます。

Q4. 主な症状にはどのようなものがありますか?

A.大きく以下の3つに分けられます。

- 精神的症状

・イライラ、不安感、抑うつなど

・集中力・意欲の低下 - 身体的症状

・倦怠感や疲れやすさ

・筋力や性欲低下、勃起障害、発汗やほてりなど

・睡眠障害、動悸、めまい - 社会的・生活面への影響

・仕事や家事に対するモチベーション低下

・家族や職場でのコミュニケーションギクシャク

男性更年期はどれくらい問題なんですか?

男性更年期を「単なる気分の問題」と甘く見る人も居ますが、これは大きな間違いです。

勿論個人差はありますが、今までバリバリ働いていた人が、突然何も手につかなくなるわけですから、当人と周囲にとっては人生を揺るがす問題です。

経産省によると、男性更年期による経済損失(欠勤や業務効率低下など)は年間約1.2兆円に上るとされ、大きな社会問題でもあります。

Q5. これだけの課題なのに、なぜあまり知られていないのですか?

A. いくつかありますが、更年期の男女差の面から考えてみましょう。

※[1]より改変

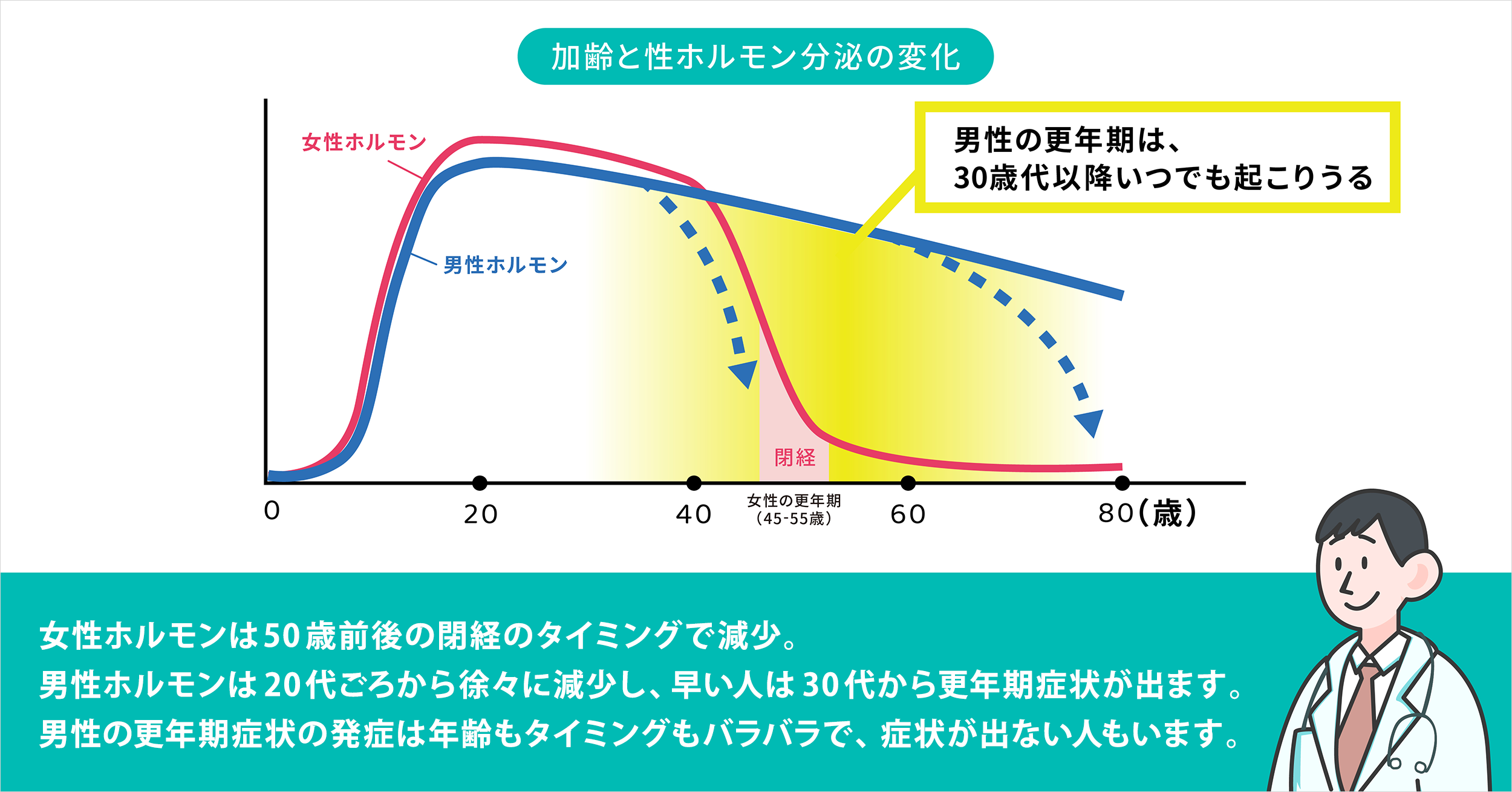

男性ホルモンは思春期から20代にかけて増え、その後徐々に減少するのですが、この減り方には個人差が大きく、早い人は30代から男性更年期の症状が出ます。一方70代でも男性ホルモン十分の人もいます。つまり、症状が出る人も出ない人も居るわけです。

一方女性では、50歳前後の閉経のタイミングで全ての人で女性ホルモンは減少し、多くの人で更年期症状が出ます。

女性の更年期は同じタイミングで皆症状が出るので、友人知人間で共有・相談しやすかったり、その背景もあって一般認知も高いと言えます。

一方男性では、更年期症状の発症の有無、更に発症年齢もバラバラなので、友人知人間で話題にならないのだと思います。そうじゃなくても、男性は弱みを見せたくない生き物なので、更年期の話はしづらいと思います。

このような背景で、男性更年期の認知は広がっていないと言えるでしょう。

Q6. 男性更年期の症状は、時間経過で自然回復しますか?

A.個人差はありますが、男性ホルモンの分泌が低下し続けるので、症状は自然回復しません。

実はここも女性の更年期とのちがいで、女性の場合は閉経で卵巣機能が停止すると、女性ホルモンの分泌がほぼゼロになり、そうなると多くの症状も治まります。

一方男性更年期は、適切な治療をしないと一生苦しんでしまうことになります。

Q7. 自分が男性更年期かどうか、チェックできますか?

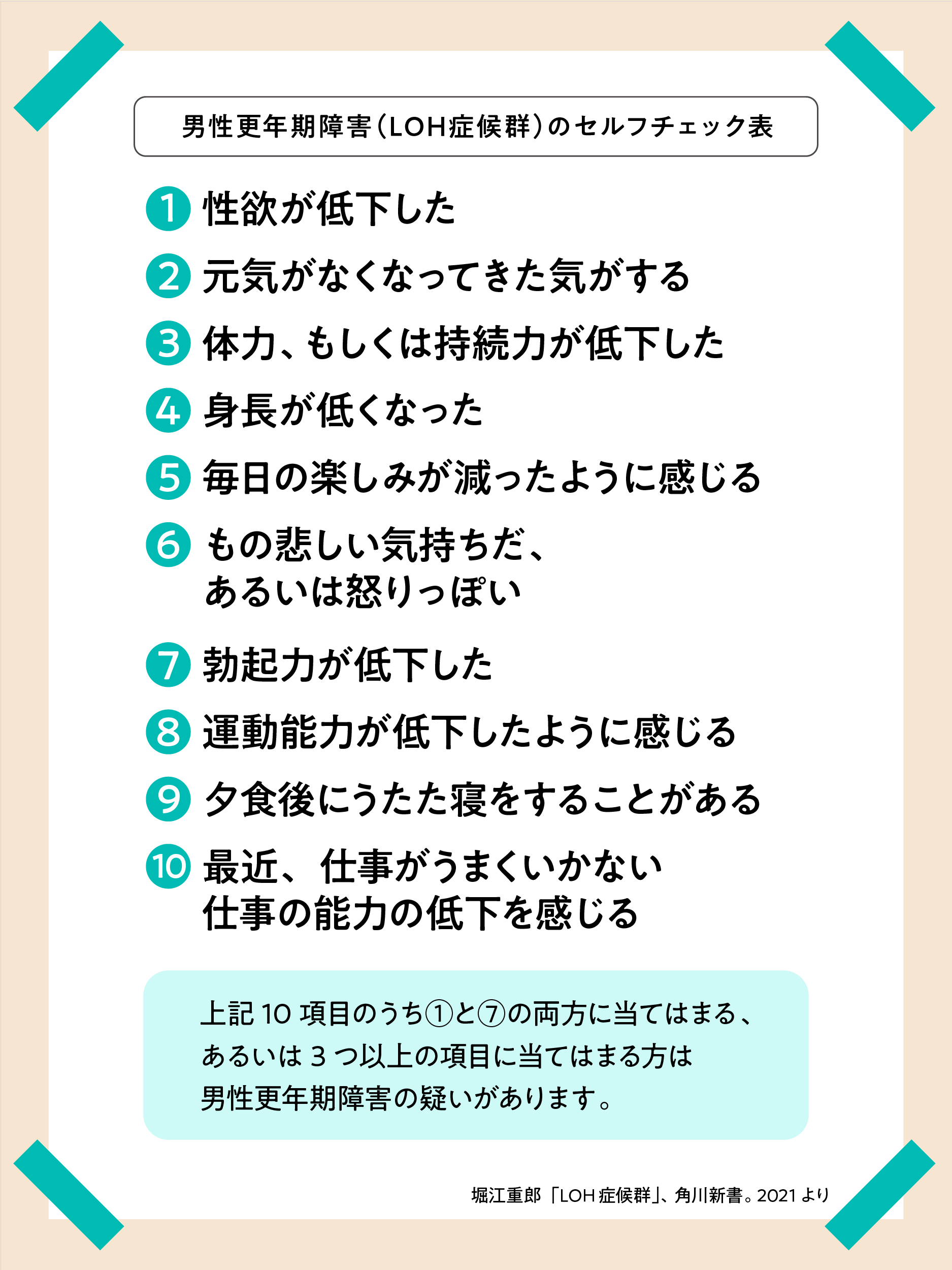

A.簡単な質問に答えることでセルフチェックができます。

勃起力の低下が分からない人は、朝勃ちの有無で確認することもできます。

10項目のうち、性機能に関係する1と7に両方当てはまる、あるいは3つ以上に当てはまる場合、男性更年期の疑いがあります。

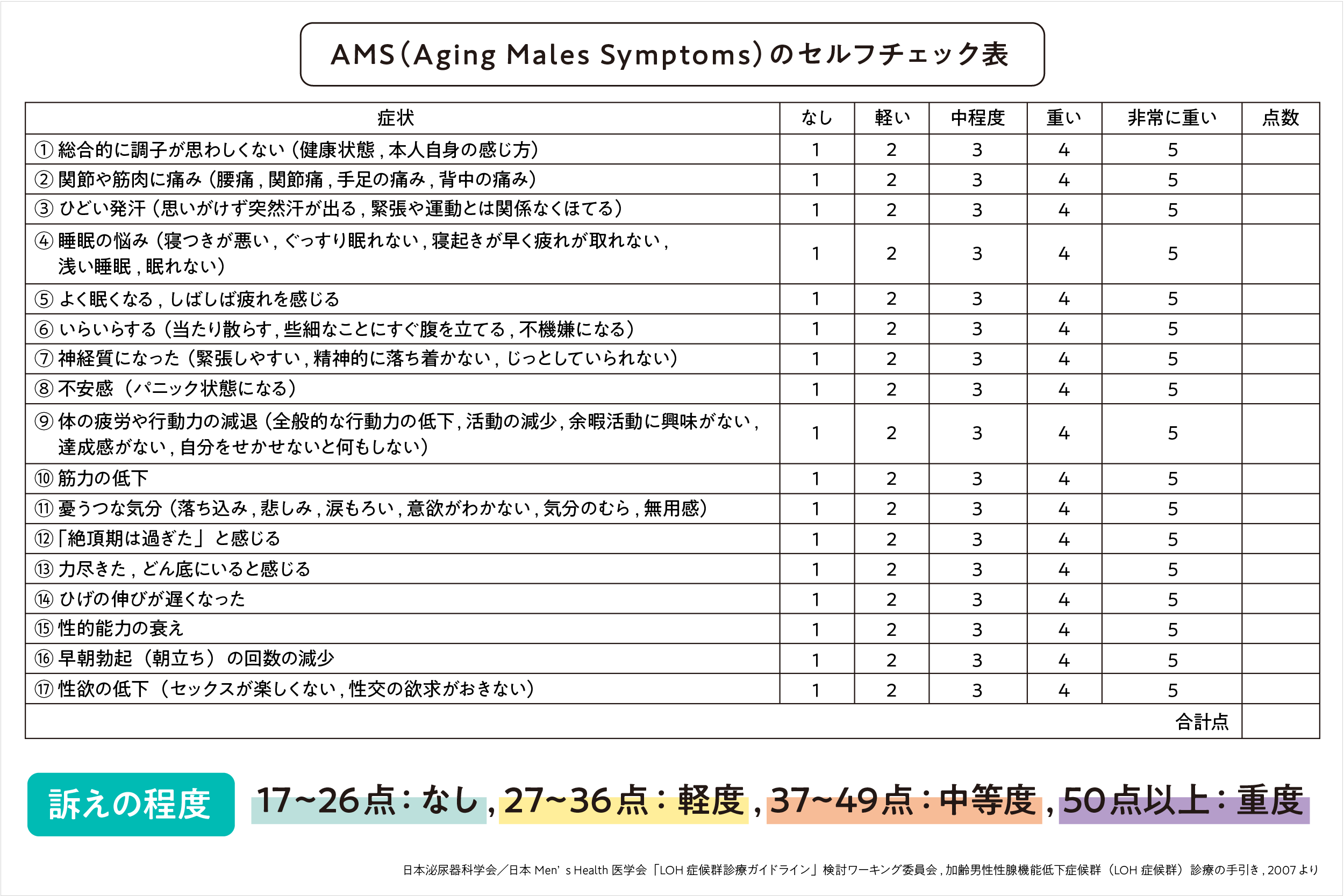

もう少し詳しいチェックをしたい場合は、AMSスコアを使用します。このスコアで27点以上だと男性更年期の疑いがあり、50点以上だと重度と判定されます。

医療機関では、血液検査で血中のテストステロン濃度を測定し、より詳細な診断とそれに基づく治療をします。

AMSスコアが高かったり、症状が気になる場合は、早めの受診をおすすめします。

Q8. 男性更年期はどのように治療・対策すればよいのでしょうか?

A.主に4つの対策があります。

- 生活習慣の改善

・質の良い睡眠(就寝・起床時間を一定にし、十分な休養を取る)

・バランスの良い食事(タンパク質やビタミン、ミネラルなどの栄養素を意識)

・適度な運動(ウォーキングや軽い筋トレなど)

・過度な飲酒や喫煙を控える

・適度に遊んだり、習い事などで新しい刺激を得る(テストステロンの増加につながる) - ストレス緩和やメンタルヘルス

・趣味や休息時間の確保し、ストレスを緩和する

・カウンセリング - ホルモン補充療法

・テストステロンが著しく低い場合、専門医の判断でホルモン補充を検討

・副作用やリスクもあるため、定期的なフォローアップが重要 - サプリメント

・テストステロン合成や維持に関わる成分の補給

Q9. 男性更年期かも?と思ったら、まず何をすればいいですか?

A.まずは以下の3ステップをおすすめします。

- 自己チェック

・AMSスコアなどで自分の症状を客観的に把握する。 - 専門医に相談

・泌尿器科や男性更年期を扱う専門外来で血液検査などを受け、正確な診断を得る。 - 生活習慣の見直し

・睡眠と食事、運動習慣を少しずつ整えるだけでも体調に変化が出てきます。

サプリメントは効果がありますか?

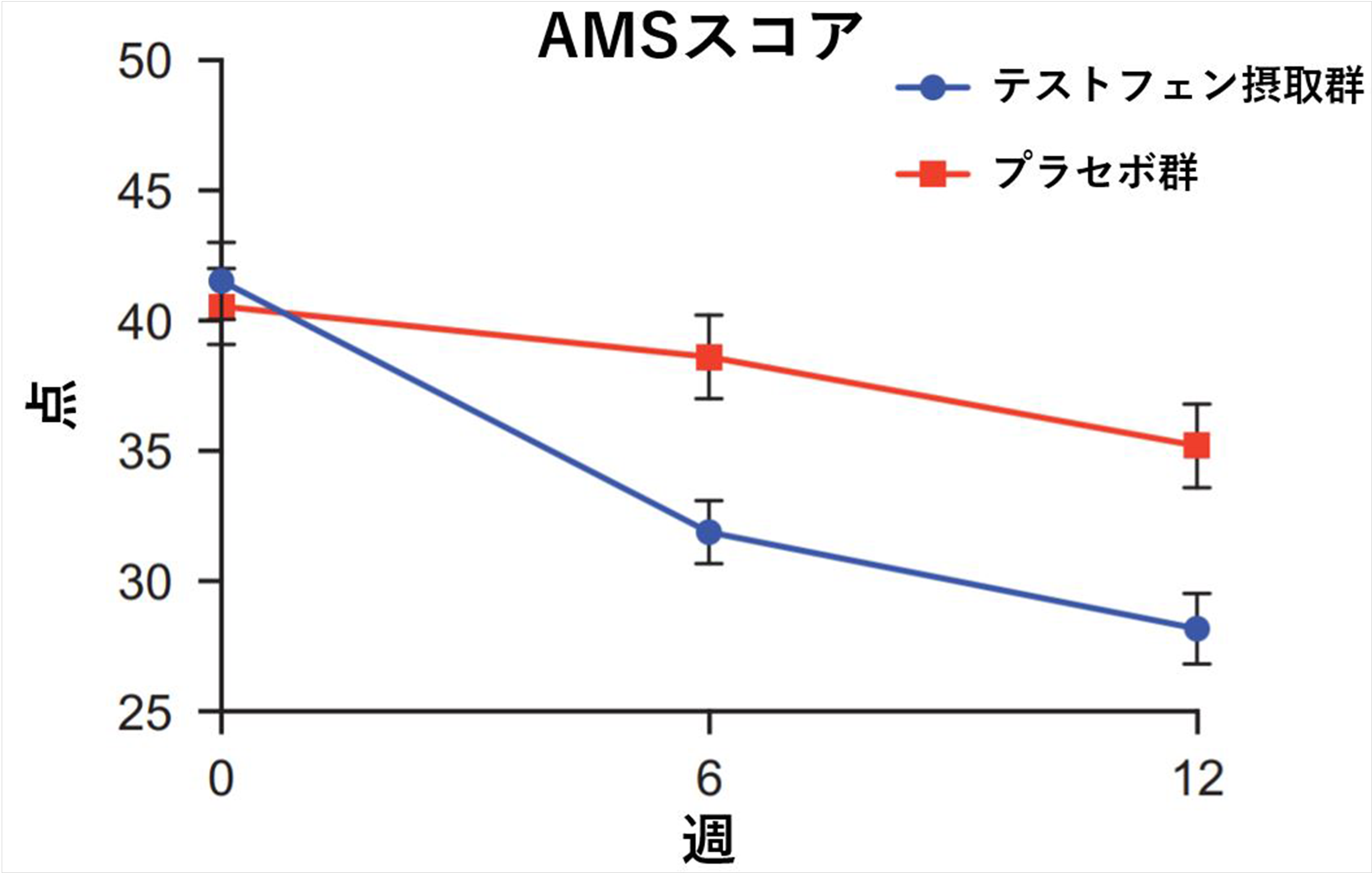

A.テストステロンの増加効果はさまざまなサプリメントが謳っていますが、私のおすすめは「テストフェン」を含んだサプリメントです。

※[2]より改変

テストフェンを1日600mg、12週間摂取することで、先程紹介したAMSスコアが約40点(症状は中等度)から26点(症状なし)付近まで減少することが報告されています[1]。

私のクリニックでは、ホルモン補充(2~4週間ごとに注射で補充)の合間の期間に、テストフェンのサプリメントをおすすめしています。

注射を打つと、打った後は男性ホルモン十分で症状も改善しますが、時間経過でまた徐々にホルモン値は低下し、症状も再発します。テストフェンサプリを服用した方だと、注射後のホルモン値の低下が穏やかになり、症状が出にくくなります。

症状が重度の方にはホルモン補充が必要ですが、軽度の方は生活習慣の改善と併せ、テストフェンサプリの服用も良いと思います。

ちなみに当クリニックでは、テストフェン含有サプリとしてTENGAヘルスケアの『活力支援サプリメント』を扱っています。

Q10. 男性更年期は必ず治るのでしょうか?

A.加齢に伴うホルモンの低下自体は避けられませんが、適切な治療や生活習慣の改善によって、症状は十分に緩和・改善が期待できます。男性更年期と上手に付き合うことで、身体的・精神的な健康を維持していくことは可能です。

男性更年期は医師の間では当然一般知識です。心配や不安、恥ずかしい気持ちもあるかもしれませんが、一歩勇気を出して、気軽に専門医に相談してみてください。

【参考文献】

[1]日本泌尿器科学会/日本Men’s Health医学会「LOH 症候群診療ガイドライン」検討ワーキング委員会, 加齢男性性腺機能低下症候群(LOH症候群)診療の手引き, 2007

[2]Rao, Amanda, et al. “Testofen, a specialised Trigonella foenum-graecum seed extract reduces age-related symptoms of androgen decrease, increases testosterone levels and improves sexual function in healthy aging males in a double-blind randomised clinical study.” The Aging Male 19.2 (2016): 134-142.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13685538.2015.1135323

[3]男性ホルモン低下で起こる男性更年期障害 過労や人間関係、環境の変化などストレスも大きな原因 情報誌けあ・ふるVOL.116(2023/7)掲載

https://www.paramount.co.jp/consumer/avail/topics/detail/50